みなさんこんばんは🌖 今日は「夏の地這キュウリ栽培に支柱は必要か」ということについて書いています。

今日は一日中曇りの日でした。

昨日、ここ関東では、

どうやら梅雨が明けたらしいというニュースが流れました。

そんな一報に懐疑心を抱くほど、

ムシムシと身体にまとわりつくような暑さが続いた1日でした。

そんな天気でも、いつでも

自然はただそれぞれの生を、一瞬一瞬全うしているように思います。

待ったなんて言葉は通用しない、

そういう世界で生きているからこそ、

全てがより儚く美しく感じるのだとも感じます。

次々と赤くなるブルーベリーの実

そんな暑い夏の日、支柱を立てるべきか悩む私に「地這キュリがくれた答え」についてをここに記しておきます。

よかったら覗いていってください🍵

✉️地這キュウリからの伝言

今朝も身支度を済ませいつものように「種まきカレンダー」を開きました。

今日の予定の確認です。

一度休耕期に畑に足を踏み入れてしまった日からは、必ず毎朝目を通してから畑に向かうように。

今日の予定「きゅうりの誘引」

今日のメモ欄には「きゅうりの誘引」という文字がありました。

ここ数日、私の頭の片隅にはいつもこの文字が。

なぜかというと、地這キュウリという名であるのに、私のキュウリ苗は全くもって地を這っていく気配がないということが、なんだかとても気がかりだったのです。

地這キュウリのタネはポット蒔きではなく、畝に直播していました。不耕起で点まきにしたので、場所が分からなくならないようにと木の棒を数本、それぞれの箇所に目印として立てておきました。

ここ最近、といいますか昨日から今朝にかけて、彼らは物凄い勢いで成長していました。

あっという間に細いツルを目印の棒にクルクルと絡ませて、あれよあれよと上に上に伸びていっていました。

講じていた策

でもこれは予測していたこと。

実はこういった事態を想定して、3日前の7月16日に策を施していました。

天に伸び続けるのではなく、地を這って成長できるようにと、短い支柱を何本かツルの届きそうで届かないような場所に立てておいたのでした。

どうやらその成果はあったようです。

今朝にはしっかりと、その支柱にツルを絡ませていてくれました。

西側のキュウリの苗

東側のキュウリの苗

この畑に全部で2本ある地這キュウリの苗は、「オアシスの間」と名付けた畝に位置しています。終日日陰がちな東側に1本と、割と日当たりのいい西側に1本、の計2本です。

元々は西側と東側だけでなく、その中間にもう1箇所タネを蒔いていました。合計3箇所、それぞれ2-3粒ずつタネを降ろしていたわけです。それが6月13日のことでした。

6月13日の播種の様子

それから数日後、1箇所に2本ずつ問題なく発芽。しかし、すぐにナメクジに葉っぱを食べられてしまい、生き残ったのが今あるこの2本でした。西側と東側の間に蒔いたタネは、発芽が一番早かったものの、跡形もなくナメクジにやられてしまったのでした。

さて、この西側の苗が、どうも天に伸びる意欲が凄まじいのです。

3日前と今日ではこんなにも差が。

7月16日の様子

今日の様子

どうやって環境を整えようか...

何か策を講じなくては。

ただこの「オアシスの間」はすでに大変混み合っています。

隣にはシュヴァルツァーポップコーンに島村インゲンが2mを超える支柱を何本も携えて、背を高く高く伸ばしています。

もうここにはネットを張るスペースもないし、2mを超える支柱を立てる余裕もありません。

どうしたものか....

と仁王立ちになり、じーっときゅうりを見つめていた時のこと。

息を呑む事態が起こりました。

メリメリと音を立て

天を仰ぐようにして伸びていた一本の茎が

まるで深々とお辞儀でもするかのように、

地面の方へと倒れていったのです。

携帯を慌てて手に取った時には、時すでに遅し。もう完全にお辞儀を終えた後でした。

ただこの動画の間も少しずつですが、頭が下へ下へと下がっていっているのが見えます。

キュウリがくれた答え

ここ数日、キュウリの苗をどう育てていこうかヤキモキしていたのですが、

見事に今日こうやって、キュウリ自身が答えをくれたのでした。

「私たちは生きる術を知っているから、放っておいてくれて大丈夫なのですよ」と。

私にとっては、この一瞬の出来事が本当に衝撃的でした。

たまたまだったのかもしれませんが、

倒れる瞬間に立ち会えることは、かなり稀だとやっぱり思うのです。

私の問いにキュウリが答えてくれた、

どうしてもそんなふうに思えて仕方ないのでした。

きゅうりを避けるようにして伸びるツルムラサキ

しかし、このツルムラサキ。

先日地面を這うように倒れていたのを見つけ、支柱に誘引しましたが、もしかしてキュウリを避けようと日々必死なのでは...と思えてきました。

どうにか安住の地を確保しようと、キュウリから必死に逃げまわっているように見えます。

さて、今後どうなっていくでしょうか。

見守っていきたいと思います。

昨日までの蕾が

今朝、キュウリの蕾が見事に花開きました。

播種から約40日が経ちました。

収穫までもうすぐです。

7月16日はまだ蕾だった地這キュウリの花

☂️雨の日から学んだこと

7月16日の梅雨のある日に、突然次々と倒れ始めた作物について書きました。

そのうちのツルなしインゲンと小豆は、やはりこれ以上の回復は、残念ながら期待できないようです。

萎れてしまったツルなしインゲン

カラカラになったツルなしインゲン

根元が白くなり折れてしまっている

ちょっと触れただけのつもりが...

その原因には心当たりがありました。

ツルなしインゲンにも当てはまるかは確かではないのですが、

小豆に関しては、7月13日に行った人参の播種が原因となっていると考えています。

7月13日は朝から雨が降ったり止んだりを繰り返している日でした。

ただ、どうしてか、どうしてもその日に人参の種を蒔きたいという、衝動的な気持ちが抑えきれなかったのです。エイやっ、と畑に足を踏み入れたのでした。

人参は「草原の間」の畝の、小豆と大豆の間に蒔きました。種を蒔くために敷き藁を少しよけるつもりが、どうやら小豆の苗に触れてしまったようです。若い小豆には余程の衝撃だったに違いありません。ちょっと触れただけだと思ったのですが、翌日には根元からぐったり倒れていました。

畑で人間ができること

今日の地這キュウリの一件もあり、野菜を育てるということにおいて人間ができることなどほとんどないのだという思いがさらに強くなりました。

自分で種を蒔く日を選び、全てをコントロールしているつもりでいるけれど、

結局はタネを蒔いた瞬間からは完全に自然任せに。

もちろん気になれば雑草を刈ったり、誘引したり、時には追肥をすることもあるかもしれません。

けれどそんなことは本当にちょっとしたことで、

野菜自身が意志を持って、生き残るための選択をしながら、それぞれが与えられた畑という場で、ただ実直に一生を全うしようと生きているだけなのだ

と思えて仕方ないのでした。

改めて考える自然のサイクル

苗が倒れても、葉が虫に食われても、鳥が若芽を突きにきても、ただそれらは自然のサイクルの一部であって、永遠に続くことではないんだと、日々畑を観察しながらだんだんとわかってきました。

そういった出来事に一喜一憂しても、次の瞬間にはそれはもう消えていきます。

倒れた苗は力強く成長し始め、葉に集まった虫はより強い虫に食べられ、畑の生態系がより豊かになっていく。畑に遊びにきた鳥たちもまた、餌を見つけフンを落とし、それが後々の作物の力となる。

私にできることといえば、これらの出来事をただ見守ることです。

蒔くタネと、それをどこに蒔くか、いつ誰と一緒に育てるか、たったそれくらいしかすることがありません。

あとはうまく育っているか気をもむくらいで。

でもそれさえも、本当は要らぬことなのだとも思えます。

例えば何か思わしくないものを畑で見つけるとする。その瞬間は有害に見えても、生態系にとってはとても自然で当たり前のことだったりする。それを見て気を揉んだ私が、安易に手を加えることが、生態系を崩し、本当の意味での"有害"の引き金を引くことになりうる。

そう思えて仕方がないのです。

🌾次の準備

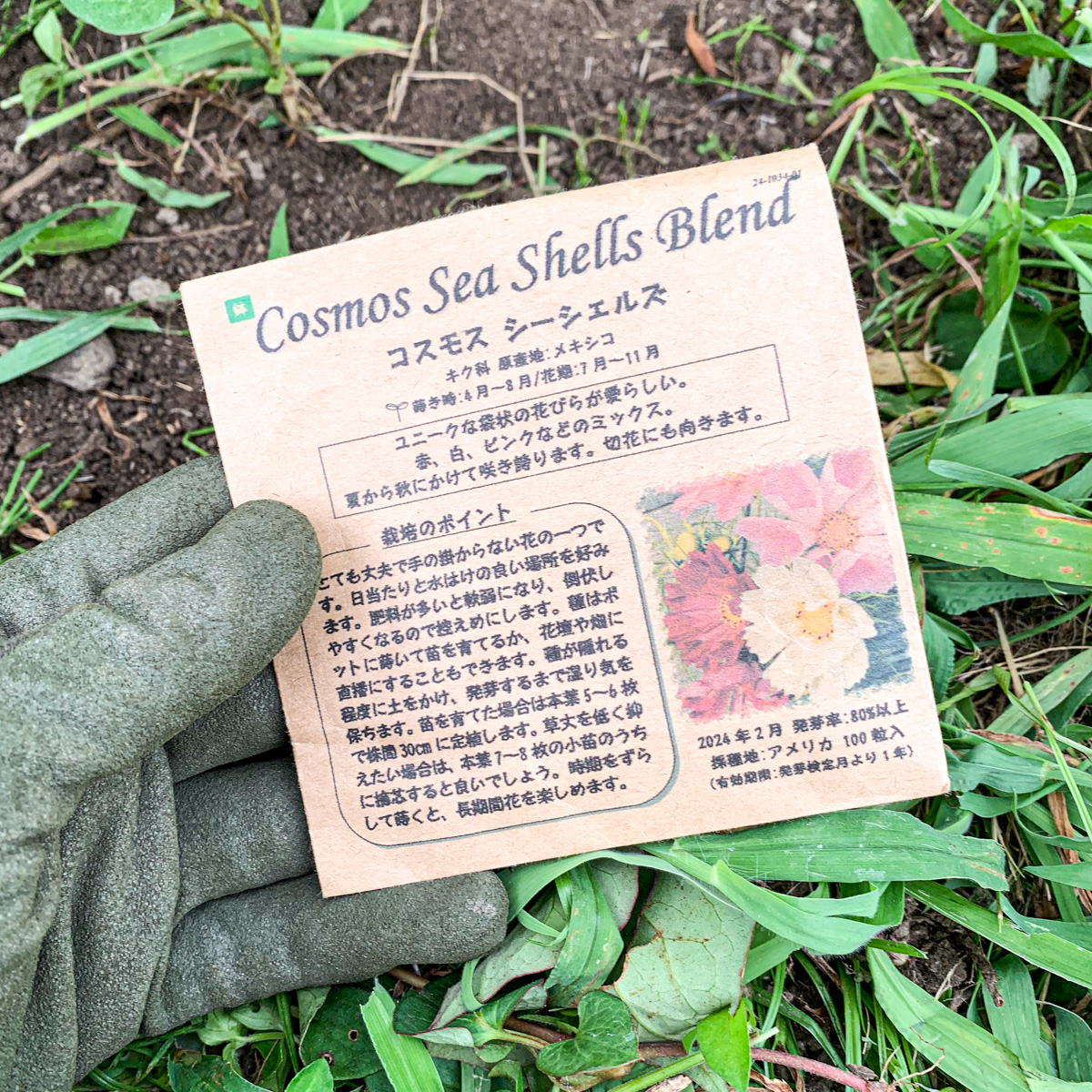

さて、そろそろ秋に蒔くタネ選びを始めようと思っています。

今回はタネの森をメインに種を揃えようと考えています。

またどこに何をどのように蒔くかが決まったら、こちらでシェアしたいと思います。

お楽しみに💫

今日も最後までお読みいただきありがとうございます🕊

またぜひこちらでお会いしましょう🌛

Comments

No Comments